Puebla, julio de 2025

Ocurrió en mi último paso por Córdoba donde tenía una cita acordada en el Archivo Provincial de la Memoria. El motivo de la cita era revisar unos documentos que habían encontrado de Raúl Dorra, por lo que era necesario que yo confirmara si efectivamente correspondían a él. Fuimos en pequeña comitiva, mi hermano, mis sobrinos y mi siempre amiga Susana Rodríguez con quien, cursando la licenciatura en letras, habíamos conocido juntas a Raúl en 1973. Al ver las fotocopias de los registros que tenían preparadas, con sus fotos correspondientes, dijimos, sin dubitaciones: sí es él. Afirmación enfática que daba lugar a muchas constataciones y todas ellas de hechos que provenían del orden de la memoria.

Lo primero es traer hacia el presente la razón por la cual, en el Archivo Provincial de la Memoria, se dieron a la búsqueda de esos rastros de Raúl. Fue María Teresa Andruetto, amiga y compañera de la Facultad, también alumna de Raúl en aquellos años, quien mencionó –en el mismo recinto del Archivo– la complicada historia del trueque de máquinas de escribir entre Glauce Baldovin y Raúl en febrero de 1976. Ese relato tuvo lugar, precisamente, cuando se exhibía la máquina portátil de Glauce que había vuelto a Córdoba desde México cuarenta y cinco años después. Dicho utensilio, caro al oficio de escritor, ahora recuperado, tenía su par –contó María Teresa– secuestrado y desaparecido, tal como el destino de mucha, mucha, gente víctima de la última dictadura militar. Esa otra máquina, más grande y pesada, era de escritorio y era con la que Raúl escribía hasta antes de pensar que tenía que salir al exilio. En los preparativos de la partida dijo: pero con qué voy a trabajar allá, yo no tengo una máquina que sea transportable. Entonces Glauce contestó: hagamos intercambio, yo te doy la mía que sí lo es y vos me dejás la tuya. Pero esa maquinita de nuestra amiga –sólida y fuerte en su tamaño y que nos dio tanto servicio a Raúl y a mí en nuestros primeros tiempos en Puebla, hasta que pudimos comprarnos otra– tiene su propia historia que ya ha sido contada en otro lado. Es ahora la grande y desaparecida la que da pie a estas líneas.

Quizás a un mes de haber ocurrido el golpe de estado y a escasos meses de haber comenzado a trabajar en la BUAP, llegó una carta de Glauce, escrita a mano, como se escribían las cartas en esos tiempos. La leímos con acrecentada conmoción, pues allí nos contaba de la desaparición de su hijo Sergio, los pormenores de la búsqueda que habría de ser infructuosa para siempre y que ella había comenzado a partir del primer momento, tiempo aún reciente en el que tenía esperanzas de encontrarlo. Sergio, el que tenía la cabellera como la del Principito, aunque, casi blanca de tan clara y tenía los ojos color de cielo transparente. Era este azul el mismo que tenía el pullover de Sergio con el que, meses atrás, había abrigado a Raúl demudado por el frío de aquel anochecer de primavera, cuando fuimos a contarles que vimos pasar, por la calle Libertad donde vivíamos, los Ford Falcon que asediaron la casa de Lindor y Liliana, nuestros vecinos de la misma calle del barrio Ciudadela.

Escribía Glauce que, en medio de ese proceso, doloroso, incalificable y como parte de lo mismo, allanaron su casa y decía: se llevaron tu máquina, Raúl.

No sé si fue ahí o si ya antes Raúl me había contado la experiencia vivida con esa noble herramienta, pero recuerdo que dijo: quizás su destino era ser secuestrada. Con pánico retrospectivo y sorpresa, por lo que él mismo había hecho, contó que antes de que yo lo conociera, o sea, antes del ‘73, la policía allanó su casa y se lo llevaron preso junto con su máquina de escribir como única pertenencia digna de ser consignada. Pasó todo un día detenido en el recinto policial que queda junto al Cabildo y frente a la Plaza San Martín, hoy, precisamente, museo de la memoria. Cuando se hizo la noche de aquel día le dijeron que quedaba libre, que podía irse. Entonces, Raúl pidió le devolvieran sus pertenencias, es decir, su máquina. El oficial de turno le informó que esas entregas las hacía el jefe, pero que esa persona ya se había retirado, que podía retirarse él también y volver al otro día a que le entregaran sus cosas cuando el jefe regresara a la oficina. No, dijo Raúl, que él no se iría de allí hasta que le regresaran lo que era suyo. Le informaron que la opción era permanecer allí hasta que se hicieran las ocho de la mañana del día siguiente, hora de entrada del jefe de Policía para que él procediera a la devolución correspondiente. Raúl no dudó, se quedaría esperando el tiempo que fuera necesario. Era mucha concesión para sus consideraciones rigurosas haber aceptado el allanamiento de su vivienda sin la orden reglamentaria del Juez y, además, que después de haber estado detenido sin ninguna explicación de las causas lo dejaran en libertad, pero sin liberar su instrumento de trabajo. No podía creer Raúl –en el tiempo de su narración– que, por desconfianza de sus aprehensores, y, por coherencia lógica, en lugar de salir presto para su casa y sin reclamo alguno, hubiera elegido quedarse toda una noche en la boca del lobo. Aunque no dejaba de considerar que quizás lo asistió un instinto de precaución: cómo se iría solo a esas altas horas y sin saber en qué estado estaba su casa; nadie sabía que él había sido sustraído por la policía.

En aquella ocasión en que María Teresa habló de tal hecho, los archivistas que oyeron ese relato –desde su natural perspectiva de trabajo e interés profesional– pensaron que tal ingreso de Raúl tendría que aparecer en los documentos. Me hablaron por teléfono y me preguntaron si era cierto, no por dudar de quien había hecho el relato sino más bien por la puesta en práctica de un dispositivo de veridicción. Dije que sí era cierto. Me plantearon que, para iniciar una búsqueda en los acervos documentales, me correspondía a mí hacer una solicitud formal. La hice, pero, sin ninguna expectativa pues no necesitaba corroborar algo, ni descubrir nada. Se trataba, además, de un acontecimiento no dramático, ni cruento, como otros muchos que sí lo fueron, y quien lo vivió pudo darlo a conocer sin referir un mal trato, ni si hubo alguna indagatoria o alguna aclaración del motivo por el cual fue llevado preso. Quizás el pedido de investigación que hice se debía a la necesidad de cumplir con un ejercicio de prolijidad histórica. La verdad propia de toda narración, cualquiera sea su soporte sensible, suele sorprendernos cuando encuentra su correlato empírico.

Lo cierto es que, en el calor de aquel último día de octubre, llegamos al Pasaje Santa Catalina 66 y nos detuvimos en su puerta para leer la placa y marcar un hiato. Roberto Martínez, encargado de Comunicación y Cultura, nos esperaba y vino a nuestro encuentro. En la habitación dispuesta para recibir a quienes estaban involucrados en alguna averiguación, se encontraba Victoria Chabrando, encargada del Área de Investigación. Ella aguardaba nuestra visita con los resultados que se obtuvieron del libro Registro de Extremistas (1968-1978), el cual pertenece al Fondo documental “Policía de la Provincia de Córdoba”. Allí se consigna a las personas que fueron detenidas y fotografiadas en ese período. Dentro de esta serie hay registros a nombre de Dorra Humberto Raúl.

¿Extremistas? Surgió la pregunta de los presentes, ya que la designación había sonado rara… ¡Que extraña catalogación, ¡qué querría decir! Sí, contestó Victoria, es la denominación que se les daba en ese tiempo a los que –poco después– se les llamó subversivos y este último término ya reemplazó al anterior. Las funciones asociativas no se hicieron esperar y surgió en mí el título de uno de los libros de Raúl: Los extremos del lenguaje en la poesía tradicional española, a cuyo cargo tiene el cuidado Juan Antonio Montiel por formar parte de la colección Obra reunida de Raúl Dorra y que se va coeditando en México y en Argentina por las editoriales BUAP y EDUVIM. Y desde tal evocación no dejó de sonarme conocido el extremismo que lo apasionaba, pues, a comienzos de los setenta Raúl ya estaba inmerso en esa investigación de las dos corrientes opuestas, oral y escrita, cada una con su propia y particular música, sus metros y sus rimas que convergían, desde sus extremos contrarios e inalterables, y, según su hipótesis, en la poesía hispánica de los siglos XIX y XX. Ese eje que sostuvo a Raúl hasta el último aliento, lo impulsaba quizás a citar y recitar de memoria las obras y autores que enseñaba, desde Góngora, la generación del 27, Machado, el romancero, las coplas, el corrido mexicano, poetas de otras lenguas y otras tradiciones. Hay que estudiar las formas, decía, y no sólo lo que se piensa que ellas únicamente vehiculizan…todo viene dado desde los antiguos sistemas de las lenguas.

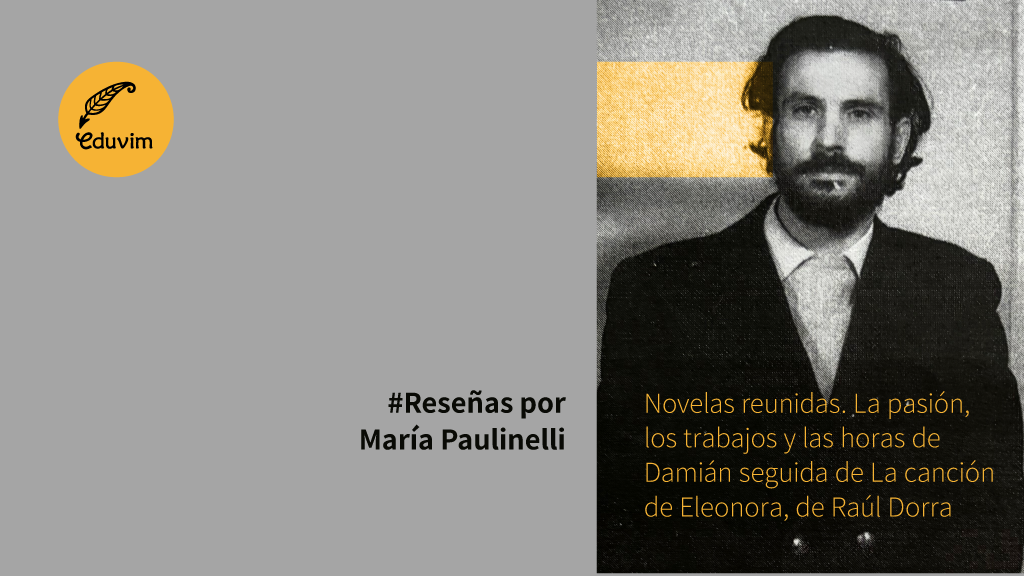

Bien, prosiguió Victoria leyendo y explicando los documentos. En esa serie documental se encontró la fotografía correspondiente a los registros ya mencionados con número de negativo 32.510. La foto es buena, así lo expresó Hely Peretti cuando la vio, calidad que se advierte más allá de la impresión en un papel no especial para tales efectos. ¿Quién sería el fotógrafo de la policía, un empleado que cumplía otras tareas y que de pronto lo ocupaban para que tomara una foto, o sería un fotógrafo profesional al que contrataban exprofeso y que llegaba con una buena cámara, establecía su punto de vista, ajustaba su mira y realizaba su trabajo?

Ciertamente, era inimaginable para Raúl que alguna vez se podría ver en esas fotos retrotraídas de capturas y negativos que nadie pensó saldrían a la luz y que fueron guardadas con una finalidad ignota. Él no llegó a verse, pero la oportunidad pudo haber sido posible. Cómo se hubiera visto, surge la pregunta. La foto de frente no le hubiera desagradado porque no lo muestra tan delgado como era y a él no le gustaba serlo. Y sí le hubiera sorprendido gratamente, mirarse en el espejo que la imagen hoy devuelve, a causa de la cabellera que ostentaba en ese tiempo. El día estaba frío, pues, debajo del saco, sin duda azul, cruzado y con doble abotonadura, el fotografiado viste pullover cerrado en textura de lana. Puesto que era un atuendo de costumbre para los profesores que van a dar sus clases, quizás era temprano por la mañana y Raúl salía para el Instituto Córdoba cuando lo conminó la policía. ¿Habría alcanzado a desayunar? La estampa, como le era habitual, ligeramente descuadrada en toda su postura. Y la mirada, aunque propia de él, no quiere decir nada, sólo obedece dirigirse al frente y resistir en el horizonte.

Y así, con voluntad persistente y sin cejar en la consecución de los hechos, logró Raúl, máquina de escribir en brazos, dejar para siempre las oficinas lúgubres de la Policía de Córdoba. Él sí, pero, en menos de una década, la máquina, posterior objeto de secuestro, quizás allí volvió. Cuántos que ingresaron no volvieron a salir para sus casas. Sergio González, contemporáneo en su desaparición al noble instrumento, no volvió. Él, como tantos otros, nunca se supo dónde quedaron y cuánto sufrieron. A raíz de ese paso por la Policía, y al cabo del fatídico año 1975, a Raúl le quedó la amarga y firme certeza de que, de haber permanecido en Córdoba, lo “hubieran matado”, la expresión fue suya.

En el Archivo Provincial de la Memoria se cuidan las huellas, la impronta que dejaron las personas que fueron detenidas y también el trazo que marcaron quienes, si bien no las detuvieron, se ocuparon –con esmerada caligrafía– de escribir en los libros, tomar fotografías y elaborar posibles pruebas con inciertos fines. También cuenta en el haber el trabajo visual y manual de quienes digitalizaron el material guardado en cajas, anaqueles y cajones. Trabajo mnésico el de todo archivo (¿no sería, entonces, redundante ese nombre de la institución provincial?) y la memoria, como sabemos, es un órgano complejo que no tiene sólo que ver con los recuerdos (malos o buenos) de las experiencias vividas, funciona en profundidad intensiva y extensiva y, por lo tanto, no vuelve sobre lo mismo sin crear nuevos sentidos. La actualización del sistema asociativo de la memoria, por doloroso que sea, tiene siempre un potencial benéfico. Sus efectos se irradian, tanto en el particular orden de cada individuo, como en el orden social y colectivo.

Luisa Ruiz Moreno, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), es miembro del Programa de Semiótica y Estudios de la Significación (SeS/VIEP) en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). Se desempeña como Investigadora Nacional en el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Deja una respuesta